08/25

Gestionnaire03

© Site «Gestionnaire03» / Bernard Blanc / 2023 / 2024 / 2025 / 2026

Organisation du poste comptable

I - L’

organisation

du poste comptable.

Une

étude

faite par l’académie d’Aix-Marseille (mai 2011 - à adapter, notamment avec les changements induits par Op@le) :

La

taille

des

groupements

comptables

influence

l’organisation

du

poste

comptable.

Dans

un

groupement

comptable

de

petite

taille,

l’agent

comptable

reste

avant

tout

un

gestionnaire-comptable

;

la

spécificité

du

métier

de

gestionnaire

l’emporte

sur

celle

d’agent

comptable,

ce

qui

est

dénoncé

par

la

Cour

des

Comptes

dans

ses

différents

rapports

comme

contraire

au

principe

de

la

séparation

ordonnateur-comptable.

Dans

un

groupement

comptable

de

taille

plus

importante,

un

tel

rôle

joué

par

le

comptable

n’est

plus

possible

:

le

volume

de

travail

comptable

traité

augmente,

le

risque

de

débet

qui

en

résulte

s’accroît

;

l’agent

comptable

doit

devenir

un

véritable

comptable.

La

professionnalisation

des

différents

acteurs

du

poste

comptable

s’ensuit,

l’organisation

du

poste

comptable

également.

Le

service

«

Gestion

»

doit

être

distinct

du

service

«

Comptabilité

».

Les

tâches

confiées

aux

collaborateurs

des

deux

services

doivent

bien

être

séparées

(si

possible

dans

l’espace

et/ou

dans

le

temps) et retranscrites de façon précise dans un organigramme.

II -

Convention

de groupement comptable.

En

provenance

de

l’académie

de

Rennes,

un

modèle

de

convention

pour

un

groupement

comptable

;

mais

un

document

ancien

puisque

de

2005.

D’autres

exemples

de conventions sont disponibles dans la page imprimés concernée. A adapter, notamment avec les changements induits par Op@le.

Toujours sur le groupement ou regroupement comptable, un autre

document

récapitulatif très complet de l’académie de Reims de mai 2008.

Un

exemple

de convention (2012).

Un

modèle

plus récent (2017) de l’académie d’Aix-Marseille.

III -

Diagnostic

du poste comptable - Contrôle interne comptable.

La page dédiée du site du rectorat de Marseille :

m@gistère

; incontournable. A adapter, notamment avec les changements induits par Op@le.

Carnet n°47

(2013) : «Le contrôle interne comptable et financier. La maîtrise des risques comptables et financiers».

Circulaire n° 2013-189

du 14-10-2013 portant sur la carte comptable et la qualité comptable en EPLE.

III.1 - Définition.

Le

contrôle

interne

se

définit

comme

«

l’ensemble

des

dispositifs

formalisés

et

permanents

choisis

par

le

chef

d’établissement

et

l’agent

comptable

et

mis

en

œuvre

par

les

responsables

de

tous

niveaux

pour

maîtriser

le

fonctionnement

de

leurs

activités

financières

et

patrimoniales

:

ces

dispositifs

sont

destinés

à

fournir

une

assuranceraisonnable quant à la réalisation de l’objectif de qualité comptable

».

L’absence

ou

l’insuffisance

de

contrôle

interne

est

fréquemment

dénoncée

dans

les

rapports

d’audit

effectués

par

les

inspecteurs

vérificateurs

des

Finances

Publiques.

En

effet,

au

niveau

de

chaque

établissement

et

de

chaque

agence

comptable

doit

être

mis

en

place

un

contrôle

de

ce

type.

Le

contrôle

interne

fait

partie

du

pilotage

de

l’établissement

;

c’est

avant

tout

une

démarche

de

pilotage

inhérente

à

l’activité

de

tout

encadrement

qui

est

suivie

à

son

niveau

par

tout

agent

et

qui

est

indissociable

de

ses

tâches

de

gestion

;

elle

est

destinée

à

l’aider

au

quotidien

à

maîtriser

son

activité.

Les

objectifs

de

ce

contrôle

interne

sont

de

prévenir,

d’encadrer

et

de

gérer

les

risques

afin

d’assurer

la

protection

du

patrimoine

de

l’établissement,

la

régularité

des

opérations

de

la

comptabilité,

l’optimisation

des

besoins.

Il

repose

sur

une

analyse

des

différentes

tâches

exercées

dans

une

chaîne

d’opérations,

qui

fait

quoi,

et

sur

une

analyse

des

risques,

quel

risque

encourt-on

pour

telle

opération,

qui

doivent être identifiés et hiérarchisés. En cas de dysfonctionnement, des mesures correctives sont mises en oeuvre pour y remédier.

La

parution

du

décret

n°2011-775

du

28

juin

2011

confère

dorénavant

le

caractère

d'obligation

réglementaire

à

la

mise

en

oeuvre

du

contrôle

interne

dans

les

administrations

publiques.

Cette

dernière

notion

est

plus

large

que

celle

de

contrôle

interne

comptable,

car

elle

dépasse

le

champ

des

domaines

budgétaire,

comptable

et

financier.

La

relance

du

contrôle

interne

comptable

au

sein

des

ministères

chargés

de

l'éducation

nationale

et

de

l'enseignement

supérieur

de

2011

est

donc

une

composante

de

cette

politique

globale.

Elle

s'effectue

à

travers

un

plan

d'action

ministériel

(PAM)

dont

certaines

actions

nécessitent

le

concours

des

services

académiques et/ou des EPLE. Vous trouverez le dossier de référence sur ce sujet sur l'intranet de la DAF : rubrique contrôle interne comptable.

La

mise

à

votre

disposition

de

l'outil

de

diagnostic

ODICé

a

permis

d'initier

dès

2007

la

démarche

du

contrôle

interne

comptable

dans

les

EPLE.

Cet

outil

a

toutefois

été

mis en oeuvre de façon très hétérogène, et, comme beaucoup d'autres, il doit être adapté aux dispositions de l'instruction codificatrice M9.6.

III.2 - La qualité comptable.

La qualité comptable permet de donner une image fidèle de la situation financière et patrimoniale et porte sur :

• la régularité des comptes, c'est-à-dire leur conformité aux règles et procédures en vigueur ;

•

la

sincérité

des

comptes,

c'est-à-dire

l'application

de

bonne

foi

des

règles

et

procédures

en

vigueur,

afin

de

traduire

la

connaissance

que

les

responsables

de

l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des évènements enregistrés ;

• l'exhaustivité des comptes (les droits et obligations des entités sont enregistrés en totalité, sans contraction entre eux) ;

• l'imputation comptable ;

• le rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.

III.3 - La sécurisation des procédures financières et comptables.

La sécurisation des procédures financières et comptables est facilitée par la mise en oeuvre du CICF qui repose sur quelques préceptes :

• formalisation d'organigrammes fonctionnels, de fiches de postes et des délégations de signature ;

• réalisation de fiches de procédure ;

• identification des risques par les audits, les contrôles externes, les contrôles des agents et de l'encadrement ;

•

diminution

des

risques

par

les

formations,

les

instructions

et

autres

directives,

les

modifications

des

procédures,

la

révision

de

l'organisation

et

la

formalisation

des

contrôles de supervision ;

• justification du contrôle interne par la mise en place de la traçabilité de toute la chaîne CICF depuis l'organigramme fonctionnel jusqu'aux contrôles.

(cf. paragraphe 2133 de l'IC M9.6)

III.4 -

MRCF

-

ODICE

.

Article 215 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

•

Le

contrôle

interne

budgétaire

a

pour

objet

de

maîtriser

les

risques

afférents

à

la

poursuite

des

objectifs

de

qualité

de

la

comptabilité

budgétaire

et

de

soutenabilité

de la programmation et de son exécution.

•

Le

contrôle

interne

comptable

a

pour

objet

la

maîtrise

des

risques

afférents

à

la

poursuite

des

objectifs

de

qualité

des

comptes,

depuis

le

fait

générateur

d’une

opération jusqu’à son dénouement comptable.

MRCF = CIB+CIC+Audit interne+plan d'action.

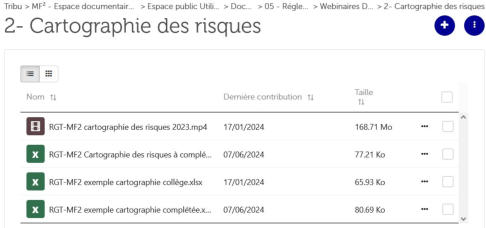

La cartographie des risques pour utilisateurs d’Opale.

Sur

le

site

Tribu,

rubrique

MF2

-

Espace

documentaire

Op@le,

retrouvez

le

webinaire

de

la

DAF

de

janvier

2024

avec

les

fichiers

pour

réaliser

votre

propre

cartographie des risques de votre établissement.

L’ancien ODICE pour GFC (2018).

La

note

DAF

du

18

octobre

2017

sur

la

Maîtrise

des

Risques

Comptables

et

Financiers

(MRCF)

et

le

déploiement

de

l’Outil

de

Diagnostic

Interne

Comptable

des

EPLE

(ODICé) actualisé prévoit un plan sur 3 ans qui doit inciter tous les EPLE à rentrer dans la logique de contrôle interne comptable par étapes.

Dans ce cadre, un kit de déploiement de la démarche de maîtrise des risques est mis à disposition.

Guide

d’auto diagnostic (2017).

Un

document

de présentation de la DAF fait lors de la formation de l’ESEN début 2014 : La maîtrise du risque comptable : le CIC.

Les

outils

d’Odicé

:

version

V2.2

de

2017.

Outil

composé

d’1

fichier

compressé

contenant

21

questionnaires

(format

tableur)

:

20

questionnaires

à

destination

des

ordonnateurs

(1

pour

l’établissement

support

et

19

pour

les

établissements

rattachés,

1

questionnaire

à

destination

des

agents

comptables

lié

avec

les

questionnaires

ordonnateur.

IV - Contrôle (

hiérarchisé)

sélectif des dépenses. Contrôle allégé en partenariat des dépenses.

Un

arrêté

du

10

octobre

2023

«remplace»

le

contrôle

hiérarchisé

de

la

dépense

par

le

contrôle

sélectif

en

modifiant

l’

arrêté

du

25

juillet

2013

(modifié)

portant

application

du

premier

alinéa

de

l'

article

42

du

décret

n°

2012-1246

du

7

novembre

2012

relatif

à

la

gestion

budgétaire

et

comptable

publique

et

encadrant

le

contrôle

sélectif de la dépense.

Publics concernés : les organismes visés à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Objet

:

modalités

d'élaboration

par

le

comptable

public

d'un

plan

de

contrôle

hiérarchisé

des

dépenses

des

organismes

précités

sur

la

base

duquel

il

opère

les

contrôles

définis

au

2°

de

l'article

19

et

à

l'article

20

du

décret

n°

2012-1246

du

7

novembre

2012,

en

adaptant

leur

intensité,

leur

périodicité

et

leur

périmètre.

Cet

arrêté

est

pris

pour

l'application

du

décret

n°

2012-1246

du

7

novembre

2012

relatif

à

la

gestion

budgétaire

et

comptable

publique

dont

le

premier

alinéa

de

l'article

42

définit le contrôle hiérarchisé des dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

À

noter

que,

bien

que

les

textes

soient

tous

parus,

il

semblerait

que

les

outils

actuellement

utilisés

en

EPLE

ne

permettent

pas

la

mise

en

oeuvre

de

ces

procédures.

Par contre il y a une instruction du 3 avril 2018 (

BOFIP-GCP-18-0012

) pour les organismes publics nationaux qui peut servir pour mieux appréhender la question.

V - Contrôle allégé en partenariat des dépenses.

Arrêté

du 11 mai 2011 modifié.

Une

fiche

de la DGFIP de 2018.

L'ordonnateur

et

le

comptable

peuvent

évaluer

conjointement

l'organisation

et

les

procédures

de

leurs

services

en

charge

du

traitement

d'une

ou

plusieurs

catégories

de

dépenses.

Leur

audit

porte

sur

la

fiabilité

des

procédures

d'engagement,

de

liquidation,

de

mandatement

et

de

paiement.

Il

évalue

l'efficacité

des

contrôles

opérés

à

chaque étape de traitement des dépenses.

La

portée

et

la

méthodologie

de

cet

audit

sont

définies

par

une

lettre

de

mission

signée

par

l'ordonnateur

et

le

comptable.

Celle-ci

définit

les

dépenses

concernées

par

référence aux rubriques et à leurs subdivisions de la liste des pièces justificatives des dépenses figurant en annexe du code général des collectivités territoriales.

VI - Comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au

Trésor

.

Arrêté

du

24

janvier

2013

portant

application

des

articles

43

à

47,

134,

138,

141,

142,

143,

195

et

197

du

décret

n°

2012-1246

du

7

novembre

2012

relatif

à

la

gestion

budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor.

Arrêté

du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Imprimés - modèles

Textes de base

Sommaire